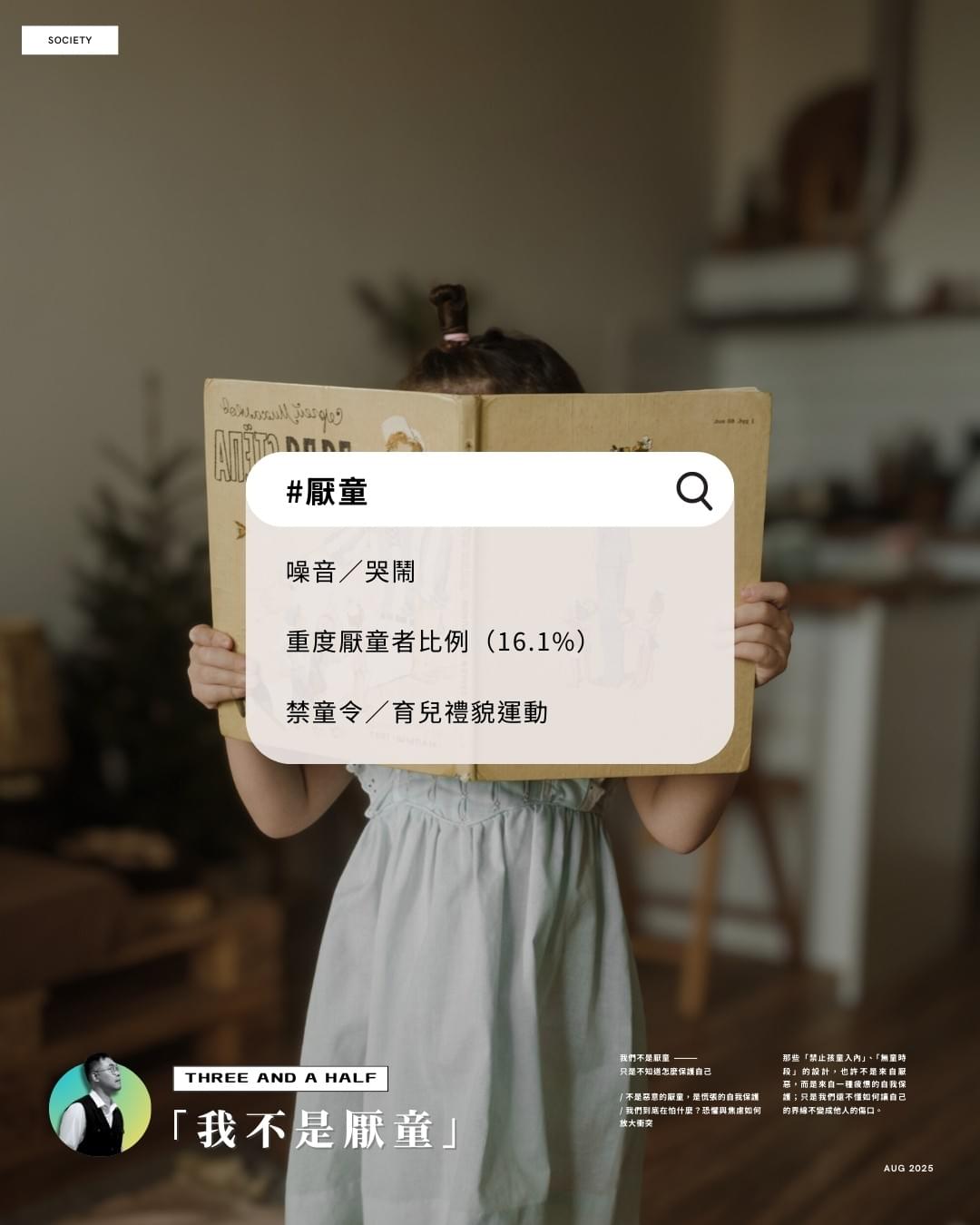

我們不是厭童,只是不知道怎麼保護自己

我們不是厭童,只是不知道怎麼保護自己

談那些不小心傷人的空間排除

那些「禁止孩童入內」、「無童時段」的設計,也許不是來自厭惡,而是來自一種疲憊的自我保護;只是我們還不懂如何讓自己的界線不變成他人的傷口。

不是惡意的厭童,而是慌張的自我保護

「12 歲以下兒童謝絕入內」、「店內環境狹小,為維護用餐品質,恕不接待孩童」——這些字句經常出現在餐廳門口、網站預約頁面或訂位電話中。許多家長感受到的,不只是「不方便」,而是一種明確的敵意。

這些空間規則,表面上看來像是一種「厭童」:拒絕孩子出現在公共場域,認為孩子的哭鬧、奔跑、聲響是不被容忍的錯誤。但如果我們仔細聆聽制定這些規則的動機,會發現背後更多的,其實是一種想保護自己的脆弱心情。

有些人是因為曾在餐廳被孩子潑到熱湯、在飛機上一夜難眠、在咖啡店無法專心工作,也有人純粹只是習慣安靜,對聲音特別敏感。在高壓的都市生活裡,孩子不只是孩子,而成了「干擾」、「混亂」、「未知」的象徵——這種象徵引發了焦慮與防衛,而不是憎惡與敵意。

問題出在,這種自我保護的表達方式,容易落入「預設所有孩子都是麻煩」的陷阱,傷害了那些其實有努力教養、尊重空間秩序的親子。當我們未察覺這份「無意的傷害」,保護自己的界線便成了他人的傷口。

正是這樣的情境,讓我們有必要重新思考:「我們真的討厭孩子,還是其實不知道怎麼保護自己而不傷害他人?」

「曾經有小孩在店裡奔跑撞翻拉花中的熱拿鐵,燙到一位客人。後來我只好貼出『不接待孩童』的告示,我沒有討厭孩子,只是我真的無法承擔那樣的風險。」——一間台北文青咖啡店老闆這麼說。

「那次飛歐洲我被前座小孩哭鬧吵到 10 小時沒睡,回國第一件事就是付費選了 Scoot 的無童區座位。」——37歲工程師說,他不是討厭孩子,而是工作壓力大,飛行時間是他唯一的休息。

「有些餐廳貼著『不接待孩童』的牌子,我其實能理解,但心裡還是會覺得自己和孩子被社會推開了。」——一位年輕母親分享她帶三歲兒子外出用餐的壓力。

我們到底在怕什麼?恐懼與焦慮如何放大衝突

但孩子真的那麼可怕嗎?冷靜下來想一想,我們會發現,其實真正令人害怕的並不是孩子本身,而是他們身上那些無法被控制、無法被預期的東西:突如其來的哭聲、奔跑時撞倒熱湯、在公共空間的尖叫、跌倒受傷後可能衍生的法律責任。這些「可能造成混亂的變數」,才是讓許多人產生防衛的原因。

我們活在一個資訊爆炸、工作高壓的時代,注意力與安定感本就稀缺。當一個孩子在旁邊奔跑尖叫時,有人擔心的是情緒被打亂,有人想到的是顧客抱怨、評價下滑、投訴責任,有人甚至聯想到自己育兒失敗、生活崩潰的過往經驗。那些害怕的,不只是聲音,而是聲音所喚起的焦慮。

文化的轉變也加深了這份焦慮。當代社會越來越強調「效率」、「秩序」、「界線感」,也就越來越不容許「沒在掌控下的狀況」出現。孩子剛好就是那種「即使父母努力教養,仍可能在公共場域中突然失控」的存在。當人們說「我真的無法接受孩子吵鬧」,其實更深層的意思可能是:「我怕自己沒有辦法承受混亂、沒有能力挽回局面。」

但在另一端,當我們換個位置,站在帶孩子出門的父母身上,也會發現一樣的心理機制在運作。當看到餐廳門口寫著「不接待孩童」,或感受到其他客人投來異樣眼光,家長常常會立刻感受到的是排斥、否定、甚至羞辱。明明什麼事都還沒發生,只是進門、點餐、坐下,但那句話、那個眼神,就像是對他們說:「你們不應該出現在這裡。」

這份敏感,有時不是脆弱,而是一種長期社會經驗累積而來的防衛性。育兒本就像是一場考驗耐力與自尊的馬拉松:怕吵到人、怕孩子失控、怕被罵沒教好、怕出門被指責沒資格做父母。當一個原本就承受壓力的人,再被一塊「禁止孩童」的牌子阻擋,心中自然容易感覺到「這世界不屬於我們」,那麼,即便對方只是為了保護場域秩序,也會被解讀為敵意或攻擊。

這是我們心理上最深的矛盾:我們都在試圖保護自己,但卻在保護的過程中傷到了彼此。

法律不是用來打人的,而是教我們不傷人

我們活在一個貼標籤的時代。

當一間店貼出「不接待12歲以下孩童」的標示,它可能只是出於營運上的困難、風險考量或顧客壓力,卻很快被冠上「厭童」、「歧視家庭」、「破壞社會溫度」、「造成少子化」等沉重指控;而當一位家長帶著孩子在餐廳奔跑喧鬧,其他顧客一感到被打擾,便立刻貼上「恐龍家長」、「沒家教」、「只顧自己方便」的標籤,甚至把「反親子」包裝成一種正義感。

雙方都覺得自己在捍衛公共空間與尊嚴,但實際上,這些快速貼標籤的行為,很可能都是來自於「我感覺不被尊重」的反射動作。我們越是感覺自己處於弱勢,就越容易把「自我保護」變成「言語傷害」;而當彼此都失去了理解的可能性時,法律就成為最後的武器。

這幾年,我們經常在網路上看到彼此對簿公堂的新聞:

一方留言批評孩子「像鬼一樣吵」,另一方以《兒童權利公約》提告歧視; 有人在社群發表「帶小孩出門不檢點的都該管好」的言論,被控公然侮辱; 甚至連家長私訊抗議時的語氣,也可能被反控為恐嚇。

看起來像是在捍衛法律權利,但實際上,我們只是用法律來延長傷害。

事實上,我們需要重新理解法律存在的本意。以《兒童權利公約》為例,它的立法目的,是為了保障兒童作為一個獨立個體的基本人權,並約束政府與制度制定者,不能以兒童之名剝奪其權利。這個法的重點對象是國家,不是個體民眾或商家——它不會因為你不接待小孩就讓你「違法」,但它確實提醒我們:若整體社會在制度與文化設計上,普遍讓孩子處於被排除的位置,那就可能違反這項公約的精神。

當然,這也不代表所有的「禁止兒童」都是錯的。法律也不是要我們所有人都必須「歡迎孩子、忍耐噪音」。例如:

✅ 可以被接受的「禁止」:

- 遊樂設施限制:如「身高未滿 110 公分不得乘坐」,基於安全考量,有科學依據。

- 聲色娛樂場所禁止進入:如酒吧、酒店,為了保護兒童身心健康,通常有法令明訂。

- 付費成人區/靜音區:像航空公司設立無童區,屬於空間分眾,提供選擇而非排除。

❌ 爭議較大的「禁止」:

- 一律不接待孩童的餐廳或咖啡廳:以「孩子會吵」為由全面排除,不管孩子實際表現。

- 飯店拒絕親子家庭入住:無安全或管理理由,僅因年齡身分拒絕進入,可能涉及歧視。

兩者的差別,在於是否有正當目的、是否採取最小侵害原則,以及是否提供替代方案。如果我們只是因為孩子「可能會吵」就禁止他們進入,那我們也必須承認,其實我們只是希望「他們不要出現在我們眼前」,而這樣的想法,本身就值得被提醒。

法律不是劍,而是界線——它不是用來懲罰你不夠喜歡孩子,而是提醒我們該怎麼在不傷害彼此的前提下保護自己。

讓保護自己,不再以傷害他人為代價

我們並不需要每一個人都愛孩子,也不需要每一個空間都成為親子友善的場域,但我們需要更成熟、更清晰地理解——當我們在公共場域中建立自我界線的同時,也必須覺察自己是否踩到了別人的尊嚴。

或許下一次,當我們聽見哭鬧聲響起,不必立即升起情緒;而當我們看見禁止孩童入內的標示,也不必立刻進入戰鬥狀態。我們可以先停一下,問問自己:「我現在想保護的是什麼?我有沒有辦法不傷害他人地保護自己?」

不是所有的排除都是惡意,也不是所有的抗議都是歧視。唯有承認每個人都可能受傷,也可能傷人,我們才有機會讓空間更寬容,讓社會更柔軟。

📘延伸閱讀:《兒童權利公約施行法》Q&A

了解這部國際公約如何在台灣落地與應用,釐清常見的誤用與誤解。

Q1|什麼是《兒童權利公約》(CRC)?

是聯合國於 1989 年通過的國際人權條約,保障18歲以下所有兒童的生存、發展、受保護與參與權。台灣雖非聯合國會員國,但於2014年通過**《兒童權利公約施行法》**,將其國內法化,具有法律拘束力。

Q2|這部法律的適用對象是誰?

《兒童權利公約施行法》第3條雖未明確指名適用對象,但其所稱的「法規與行政措施」係由政府機關制定與執行,因此實務上,其適用對象即為各級政府部門及其所屬機構。

國家報告與國內審查制度也進一步說明:該法旨在促使中央與地方政府檢討、修正相關法律與制度,保障兒童在教育、醫療、社會服務、司法等領域的基本權益。

📘補充:2022 年由衛福部社家署主導的《CRC第二次國家報告》草案中,明確指出公約的履行責任主要由行政部門承擔,並以跨部會合作方式落實。

Q3|它能限制民間業者(如餐廳、旅館)禁止兒童入內嗎?

嚴格來說,無法直接限制民間業者。

不接待孩童的商業行為(如餐廳貼「不接待12歲以下」),不會直接違反《兒童權利公約》,因為該法針對的是政府政策與制度。但若民間行為反映出整體社會對兒童的排斥傾向,就可能從制度觀點違反「最佳利益原則」,不利兒童的社會參與。

所以,即使不是違法行為,也值得社會反思。

Q4|如果覺得店家不接待孩童是歧視,能提告嗎?

實務上難以以《兒童權利公約》為直接提告依據。若真有疑慮,多會涉及**《消費者保護法》、《性別平等法》或《兒童及少年福利與權益保障法》等其他法律路徑**。

法律是否構成「歧視」或「差別待遇」,需判斷是否有正當目的、是否採取最小侵害等原則(比例原則)。

Q5|這部法律在台灣的位階是什麼?

《兒童權利公約施行法》屬於國內法位階的特別法,優先適用於與兒童人權相關的法律規範。並設有「兒童權利公約國家報告」制度,由專家進行國內審查,監督政府執行成效。

🌱提醒:

- 民眾引用 CRC 主張權利時,應確認該規範是否真正適用於對象與情境。

- 立意良善的法律,若成為情緒對抗或網路輿論工具,反而偏離了它原本想要保護的初衷。

__

📍 IG|@threeandahalf_podcast

📩 合作邀約|三杯半製作團隊

《三杯半》Three and a Half

|節目簡介|

一杯咖啡、一杯茶、一杯水,還有半杯靈感?三個人坐在桌邊,就成了一集 podcast 的開始。

《三杯半》是一檔在深夜播出的慢節奏談話節目。我們像在一間燈光昏黃的小酒館,用聲音細細泡出一杯夜裡的對話。從日常觀察到社會現象,從人際互動到數位焦慮,我們聊關係、聊文化、聊情感,輕聲問出那些藏在生活縫隙裡的大哉問。

|成員介紹|

ANNA|皮拉提斯老師・催眠療癒師

從外商職涯轉身,走入身心整合領域。專注於透過肢體運動與潛意識對話,協助學生回到內在節奏。她的課堂像一段溫柔的覺察旅程,帶人聽見身體的語言,也讓心靈找到棲息之所。她相信真正的療癒,是在被好好感受與陪伴中慢慢發生的。

小樹|勞工健康服務醫師・香氣旅人

曾在白色巨塔中臨床行醫,後轉入第一線職場,專注勞工健康服務與職業病預防。日常穿梭於工廠、辦公室、物流倉間,傾聽身體訊號與職場壓力。也是一位氣味愛好者,熱愛尋訪香鋪與寺院,相信健康不只是數據,更是人與環境的和諧關係。

KB 一樹|專欄作者・美術編輯・創作人

藝文記者、出版編輯、創意工作者。涉足農耕、策展、設計、社區營造與深度旅遊等領域,擅長將文化敘事轉化為具象經驗。創立和風生活誌「青葉文学部」,並活躍於展覽企劃、桌遊設計與在地文化推廣。

📌 更多資訊請見:

Website|IG|三杯半 Podcast